AI時代がついに到来?理系の仕事も奪われてしまうのか

ナレッジ

目次

「AIのせいで仕事がなくなるかも?いやいや理系だったら大丈夫でしょ」

そんなふうに考えている人も多いのではないのでしょうか。

数年前からAIは生活に浸透しつつありますが、まだまだ「ちょっとしたツール」「マニュアル通りにしか動けない機械」という印象でした。

そんなAIの印象を大きく変えたのは、ユーザーのリクエストに応じた文章や画像などを作り出す生成AIの登場です。

質問や条件を入力すれば自然でなめらかな文章を作成できる生成AIのChatGPTは、社会に大きなインパクトを与えました。

生成AIは人工知能の新たなステップとも言え、以前からささやかれていた「人間社会がAIに支配される」「ほとんどの仕事がAIによって代替可能になる」などの一見SFじみた話も、いつのまにか現実味をおびてきています。

AIは私たちの生活を便利にするだけには留まらず、人間の仕事まで奪っていくかもしれません。

そもそもAIってどんなもの?

「AI」や「人工知能」と聞いて真っ先に思い浮かべるものはなんでしょう。

人間のように考えるロボット?とてつもなく難しい計算をしてくれるコンピューター?AIの定義は意外と曖昧で幅広く、一言で説明するのは難しいかもしれません。

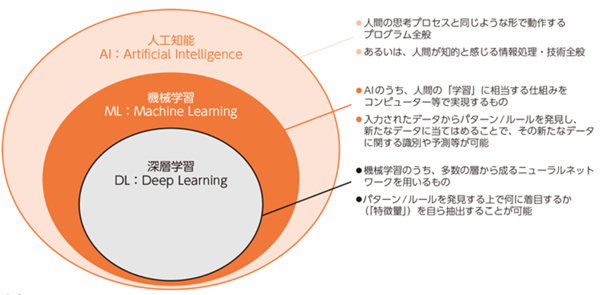

AIは、人間の脳と同じようなプロセスで思考をするプログラムや、人間が「賢い」と感じるような情報処理・技術全般を指します。

明確な定義はありませんが、人工知能学会では、「大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指したもの」としています。*1

人間の脳はさまざまな経験や学びから学習していきますが、AIも同じように与えられたデータから機械学習をし、パターンやルールを導き出すことができます。

機械学習からさらに進化し、近年では大量のデータの中からなにに着目すべきかをAI自ら抽出するディープラーニング(深層学習)という手法も活用されています。*2(図1)

出所)総務省「令和元年度版 情報通信白書

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd113210.html

ディープラーニングでは、答えを導き出すために人間が先生の役割を行う必要がなくなり、AIだけで調整や判断が可能です。

あくまでも人間のツールであったAIが、人間にコントロールされるものではなくなってきています。

生成AIがレポートを書いてくれる時代に

近年AIの存在感がより増したのは、ディープラーニングの一種である生成AI(ジェネレーティブAI)の登場ではないでしょうか。

希望の条件を入力すれば、すぐにオリジナルの画像や文章を作成してくれる生成AIは、社会に大きな衝撃を与えました。

代表的なものが2022年11月にOpenAI社が公開した「ChatGPT」、人間のリクエストに対して文章を作成する生成AIです。

ChatGPTは公開2か月で世界のユーザーが1億人を超え、日本からのアクセス数は2023年4月の時点で746万/日に達しています。*3

リリース以降日々進化を続ける「ChatGPT」の現在の実力はどんなものなのか、試しに「5,000文字で日本の地球温暖化の現状に関するレポート 参考文献のURLも提示」と入力してみました。

するとどうでしょう、たった数十秒で序章、現状、今後の対策、結論と章立てされた理路整然としたレポートが仕上がりました。

内容は広く浅く、当たり障りのない文章という印象でしたが、明らかに間違っていることや偏ったことは書かれていません。

参考文献には経済産業省や気象庁、国土交通省など、信頼性の高い政府による一次データを参照していることが提示されました。

普段、環境問題やエネルギーをテーマに記事を書いているライターとして、そのスピードと文章のクオリティに「これは、近い将来ライターの仕事がなくなるかもしれない」と素直に感じてしまいました。

しかし参考文献のURLが期限切れで実際に参照しているのか怪しかったり、もともとの知識がないと信頼できる情報かどうかの判断が難しい部分もあったりなど、人間に軍配が上がる部分も十分にありました。

もっともらしい文章がならんでいると、何が真実なのかチェックすることが難しいという欠点もあります。

AIが事実に基づかないウソの情報を生成する現象はハルシネーションと呼ばれ、生成AIの課題として考えられています。

このように課題は多いものの、技術開発はものすごいスピードで進んでいるため、解消されるのも時間の問題かもしれません。

AI時代でも理系分野は安泰なのか?

AIの台頭によって人間の仕事がなくなるかもしれないということは、以前から予測されていました。

2013年にオックスフォード大学准教授マイケル・オズボーン氏らが発表した論文では、「(AIの進化によって)米国の労働者の47%が10年後か20年後には仕事を失う恐れがある」と指摘しています。*4

このショッキングな論文が発表されてから10年、技術はどんどん進化し、AIは私たちの生活に身近なものとなって存在しています。

AIによって奪われる可能性が高いのは、自動化しやすい定型業務や、条件に対してどう動くべきかパターンが決まっている仕事です。

2015年に発表された野村総合研究所とオックスフォード大学の共同研究によれば、一般事務員やスーパー店員、データ入力係、CADオペレーター、電車・バスの運転手など100種類の仕事がAIやロボットに代替される可能性が高いとされています。

一方で非定型な業務や創造性、協調性が必要になるものは、今後も人間が担っていくと論じられていました。*5

しかし、小説やイラストなどの創作もできて、心理カウンセラーにもなれてしまう生成AIの登場によって、AIがこれまで不得意と考えられていた職種にも脅威が及ぼうとしています。

日本はIT人材が不足しており、AI時代においても理系の職種は需要が高いというイメージを持たれている方も多いでしょう。

AI関連の技術開発やAI活用のサポートなど、AIは新たなビジネスチャンスにもなり得ます。

では、本当にAI時代にも「理系であればとりあえず安泰」なのでしょうか。ここまでAIが進化した社会では、決してそうとは言い切れないでしょう。

実際、AIによってなくなると予想される仕事には、電気通信技術者やIT保守員、製造現場の技術職などの理系の職種も含まれています。*5

AIが得意としている分野に、学校教育のために便宜上分けられた理系・文系といった垣根はありません。どんな職種であっても、AIの台頭によって仕事が奪われるかもしれないという危機感を感じる必要はあるでしょう。

筆者も一般的に理系に必要とされている論理的思考力や数学的思考、プログラミング的思考こそ、AIの方が得意なのではないかと考えます。

仮説を立て、プログラミングでシミュレーションを実行し、結果を分析して論文を書く、学生時代に徹夜で頑張っていたことが、AIであればもっと効率的にできたかもしれないと思ってしまいます。

結局どうなる理系の仕事? AIに聞いてみた

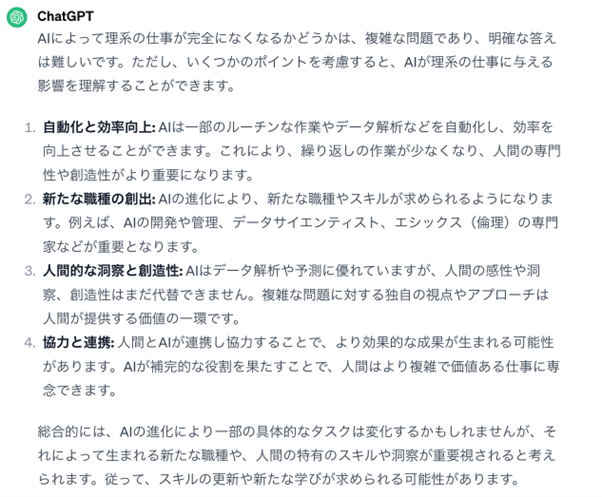

最後に、「AIによって理系の仕事はなくなってしまうのか?」とChatGPTに聞いてみました。それがこの答えです。

「理系の仕事がなくなってしまうかについては未知数であるものの、タスクの変化や新たな職種の創出によって、求められるスキルが変わっていくのでは」というのが、ChatGPTの見解です。

生成AIに馴染みのない方は、このもっともらしい回答に、驚かれたかもしれません。つい信じてしまいそうになりそうですが、現状の生成AIの回答は、根拠が曖昧で信頼性が担保されるものではないということを、心に留めておかなければなりません。

政府は、来るべきAI時代の到来に向けて、理系文系問わず数理・データサイエンス教育を推進しAI人材の育成を進めていく方針です。

AI人材とは、AIを使いこなし、新たなビジネスを創造できる人材のことです。

そして、AI人材育成においては理数系分野を専門とする人材が、決定的に重要と考えられています。*6

AIが人間の頼もしい相棒のような存在となるのか、はたまた人間側がAIのアシスタントとなってしまうのか、果たして未来はどう転ぶのでしょうか。

変化をいち早く受け入れ、学び続けることが、AI時代に求められる重要なスキルになるのかもしれません。

参考文献

*1

出所)厚生労働省「AIの定義と開発経緯」p.1

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000148673.pdf

*2

出所)総務省「令和元年度版 情報通信白書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd113210.html

*3

出所)NRI「日本のChatGPT利用動向(2023年4月時点)」

https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2023/cc/0526_1

*4

出所)The Asahi Shimbun GLOBE+「「AI失業」にどう立ち向かうのか」

https://globe.asahi.com/article/11628936

*5

出所)NRI「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」p.2 p.4

https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/news/newsrelease/cc/2015/151202_1.pdf

*6

出所)総務省 文部科学省 厚生労働省 経済産業省「AI人材育成について」p.5 p.38

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/dai5/siryou4.pdf

フリーライター

石上 文 Aya Ishigami

広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。